Chercheurs et enseignants-chercheurs

Doctoral Students & researchers

Doctoral researchers:

Post doctoral students:

- Pierre Lecostey, Mohamed Larbi Kara Mostefa, Nicolas Prouteau, Thomas Larrieu,

Participation in contractual projects:

Research activities

L'axe HydÉE a pour objectif l'étude des écoulements hydrodynamiques et leurs applications aux problèmes environnementaux. Il se compose de trois thèmes forts qui sont associés dans la colonne d’eau : la rhéologie des fluides, le transport de sédiment ou de polluant et enfin l’hydrodynamique des écoulements. Un exemple transverse de ces trois thèmes abordé dans l’équipe est l’étude du mascaret.

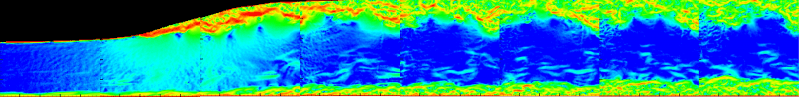

Visualisation d'un mascaret déferlant généré en laboratoire

Les activités de recherche développées dans l’équipe s’appuient sur des compétences fortes

- en métrologie optique par le développement et la mise en œuvre de techniques planes et volumiques innovantes (PIV, TR-PIV, Stéréo et Tomo PIV, PLIF, Mesures de surfaces, mesures couplées, rhéométrie optique)

- en méthode de calcul lagrangienne (SPH, ….)

- en outils de post-traitement des données (Kalman, assimilation, Pression et forces, FTLE, ..).

Les objectifs scientifiques de l’axe sont construits essentiellement sur des programmes Nationaux (ANR, GIS HED², CPER) et européens (FP7, FEDER, H2020) qui financent les activités fondamentales avec différents partenaires. Les domaines d’application de nos recherches concernent principalement l’application de la loi cadre sur l’eau, les problématiques environnementales et la production d’énergie. D’autres collaborations ponctuelles existent également sur des applications ciblées (rhéologie des huiles, palier hydrodynamique, écoulements).

Nos partenaires principaux sont EDF, ONEMA, SHEM, CNR, VNF, NOVEOL, ADEME, CEA, DGA, VIBRATEC. Les différents chercheurs de l’axe participent aux différents Groupes Thématiques transverse à l’Institut Pprime (Métrologie et Calculs).

Le groupe dispose d’une Plateforme Hydrodynamique Environnementale (PHE) conséquente composée d’un bassin de traction, de trois canaux ouverts et de deux tunnels hydrodynamiques mais aussi une plateforme de caractérisation des produits (SPI)

Permanents :

Doctorant :

Contexte et objectifs :

L’activité de cette thématique est centrée sur l’étude des suspensions et des émulsions. Elle s’articule suivant deux thèmes : les écoulements de fluides thixotropes et la rhéologie des suspensions argileuses et des émulsions.

Thème 1 : Écoulements de fluides thixotropes - Mesures locales de vitesses et de contraintes dans les suspensions thixotropes

S. Jarny, P. Monnet, L. Chatellier, L. David, F. Gibouin (thèse soutenue en 2015)

De nombreuses suspensions, industrielles ou naturelles, telles que les boues, les vases, les émulsions,..., peuvent passer, progressivement et de façon réversible, d'un état de gel élastique au repos à un état liquide selon l'importance de la contrainte à laquelle on les soumet. Cette propriété est liée à la possibilité d'évolution de leur microstructure (ensemble de particules floculées, alignements de fibres, enchevêtrement d'associations moléculaires,...)en fonction des sollicitations mécaniques. Le comportement rhéologique de ces milieux dépend donc à chaque instant de leur état structurel qui évolue spatialement et temporellement. Cette fluidification sous cisaillement, associée à une réversibilité, est appelée thixotropie. Afin de mieux appréhender ces comportements nous avons développé des méthodes de mesures locales des champs de vitesses et de contraintes et des outils de simulations numériques.

La détermination des propriétés en écoulement des fluides complexes passe aujourd'hui par l'utilisation de techniques de mesures locales et simultanées des vitesses et des contraintes. Les rhéomètres, même les plus perfectionnés, ne répondent que partiellement à cette attente. En effet, leur principe consiste à générer dans un entrefer étroit un écoulement viscosimétrique dont le gradient de vitesse est supposé constant, les grandeurs imposées et mesurées (contraintes et vitesses de cisaillement) étant par ailleurs moyennées dans l'espace. L'étude des fluides à seuil de contrainte ne peut se suffire de ces informations, puisque dans l'entrefer peuvent cohabiter

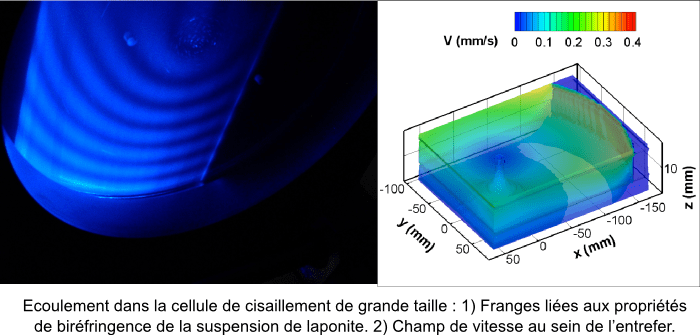

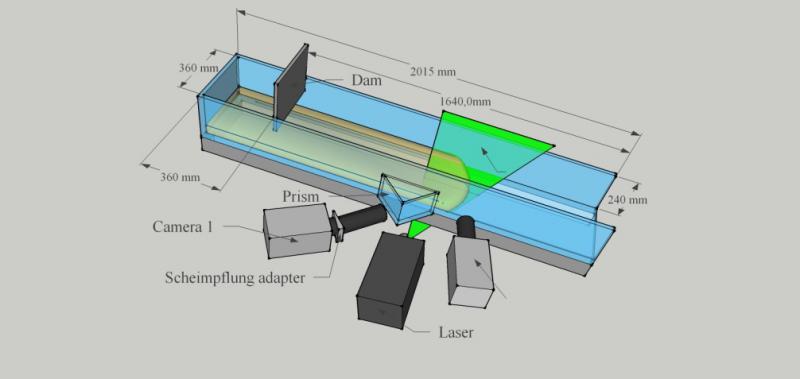

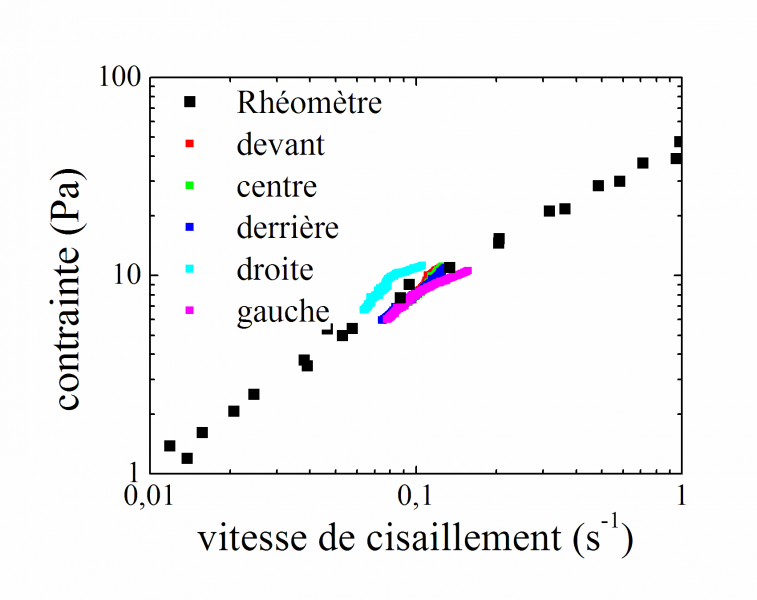

Nous avons développé des mesures couplées de vitesses (PIV) et de biréfringence locales permettant d’acquérir simultanément et localement les champs de vitesse et de contrainte. La loi rhéo-optique d’un matériau modèle (la laponite) a été déterminée, puis appliquée à l’étude de l’écoulement de ce matériau entre deux disques coaxiaux. Ce travail est mené en collaboration avec l’axe Photomécanique et Analyse Expérimentale en Mécanique des Solides (PEM) du Département Génie Mécanique et Systèmes Complexes. Il a débuté avec la thèse de Zied ZARROUK, soutenue en décembre 2010, et s’est poursuivi avec la thèse de Florence GIBOUIN soutenue en septembre 2015. Pour l’étude des écoulements à surface libre, nous avons mis en place des mesures couplées de vitesses surfaciques et d’épaisseurs de fluide permettant là encore d’estimer des gradients de vitesses locaux et des contraintes locales. La validation a été réalisée avec un écoulement de polyoxyde d’éthylène puis appliqué à des suspensions argileuses dans un canal incliné. Des expériences de rupture de barrage avec un gel viscoplastique à base de Carbopol ont ensuite été menées afin d’avoir accès à des informations locales dans l’épaisseur de fluide par mesures optiques.

Schéma montrant la configuration des essais de coulée de boue

| Comparaison des rhéogrammes obtenus par rhéomètre et par analyse des données du plan incliné. |

Références :

L. Chatellier, S. Jarny, F. Gibouin, L. David, 2013: A parametric PIV/DIC method for the measurement of free surfaces flows. Experiments in Fluids, 54:1488.

F. Gibouin, S. Jarny, P. Monnet, J.C. Dupré, V. Valle, 2014: Coupled measurements of PIV and photoelasticimetry on a thixotropic yield stress fluid flow. Experiments in Fluids, 55:1839.

Thème 2 : Rhéologie des suspensions argileuses et des émulsions

S. Jarny, P. Monnet

Cette thématique est le fruit de collaborations développées avec le laboratoire IC2MP de l’Université de Poitiers, les axes « Mécanique des interfaces lubrifiés » et « Photomécanique et Analyse Expérimentale en Mécanique des Solides (PEM) » du Département D3 de l’Institut Pprime, ainsi que l’IFREMER – LER/PC de La Rochelle. Les activités sur les propriétés des sédiments cohésifs et les lubrifiants ont débutées avec les thèses de S. Kervella, E. Harika et M. Kasai et se sont poursuivies avec le projet ANR Blanc Mascaret.

2-1 Rhéologie des suspensions argileuses

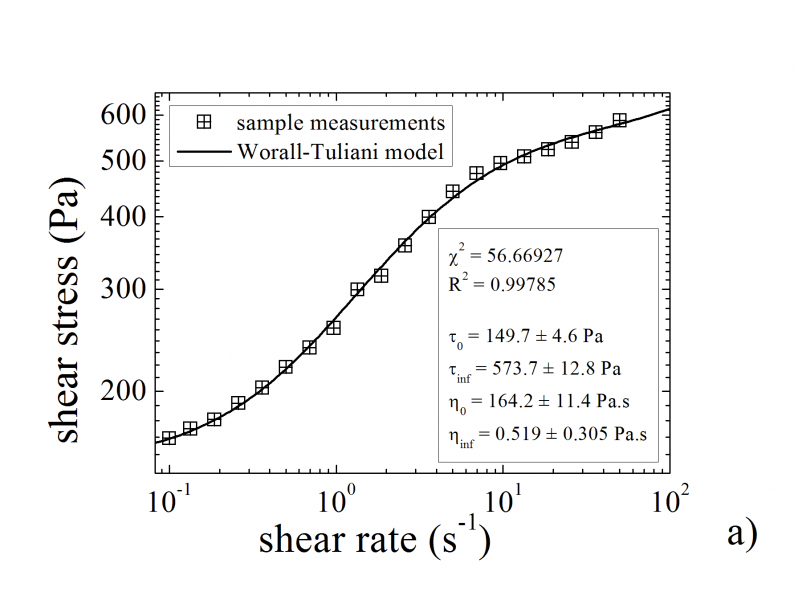

Les sédiments vaseux sont généralement des suspensions argilo-limoneuses et à ce titre leur comportement rhéologique est à rapprocher de ceux observés sur les suspensions d’argile pure. Cette activité a débutée dans le cadre d’un projet national d’environnement côtier (PNEC) concernant la gestion de l’espace littoral et la protection des zones humides en collaboration avec l’IFREMER – LER/PC de La Rochelle. Puis elle s’est poursuivie avec la thèse de S. Kervella, soutenue en décembre 2009, au cours de laquelle des relations entre seuils d’écoulement, composition granulométrique et minéralogique des vases ont été établies. En effet, les sédiments de la baie Marennes-Oléron ont pu être classés en cinq familles de comportements rhéologiques en fonction de leur composition et de leur minéralogie. Cette étude purement rhéométrique s’est poursuivie dans le cadre du projet ANR Blanc Mascaret (novembre 2010- mai 2015) où l’accent est mis sur le lien pouvant exister entre les propriétés rhéologiques des sédiments cohésifs et leur remise en suspension lors d’un passage de mascaret.

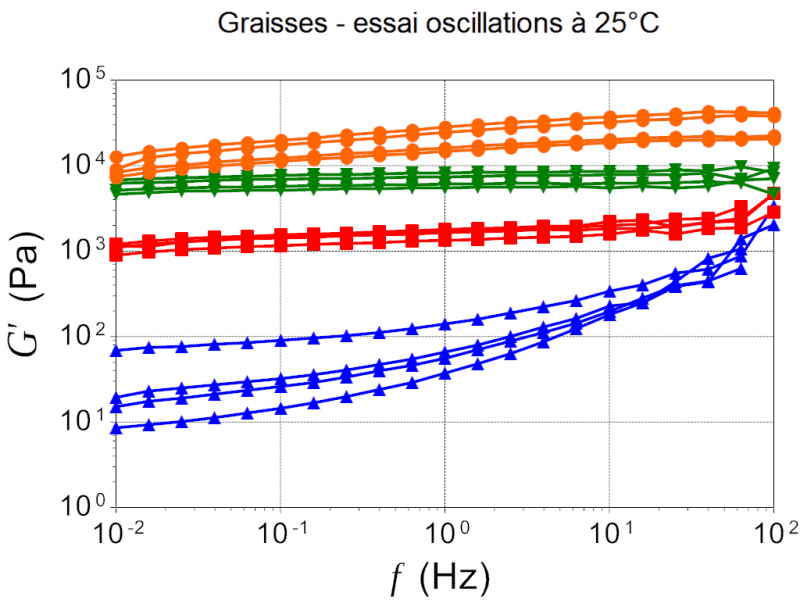

2-2 Rhéologie des lubrifiants

Cette activité à caractère plus industriel a été développée avec l’axe Mécanique des interfaces lubrifiées (TriboLub) du Département Génie Mécanique et Systèmes Complexes dans le cadre de deux thèses CIFRE. L’une financée par Idemitsu Kosan Co, soutenue par M. Kasai en avril 2010, et l’autre financée par EDF avec E. Harika soutenue en décembre 2011. Ces études ont pour objet de quantifier l’impact d’ajouts volontaires de polymères ou accidentels d’eau sur le comportement lubrifiant de ces huiles. Il a notamment mis en évidence que la viscosité du mélange huile-eau passe par un minimum à des concentrations en eau proches de la saturation. Cette activité s’est poursuivie dans le cadre d’un projet CETIM-Paulstra avec la caractérisation rhéologique de graisse de lubrification.

Les activités de rhéométrie pure vont être regroupées sous la plateforme SPI-Mesures des propriétés rhéologiques des fluides et ne constitueront plus une thématique de recherche à proprement parlé. Par ailleurs, les activités sur les écoulements de fluides thixotropes seront à terme regroupées dans la partie Transport de l’équipe.

Références:

E. Harika, S. Jarny, P. Monnet, J. Bouyer, M. Fillon, 2011 : Effect of water pollution on rheological properties of lubricating oil. Applied Rheology, 21(1) 12613.

M. Kasai, M. Fillon, J. Bouyer, S. Jarny, 2012: Influence of lubricants on plain bearing performance. Part II: Evaluation of bearing performance with polymer-containing oils. Tribology International, 46(1), 190-199.

M.S. Vihacencu, P.V. Notingher, T. Paillat, S. Jarny, 2014: Flow electrification phenomenom for Newtonian and non-Newtonian liquids: Influence of liquid conductivity, viscosity and shear stress. Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 21(2), 693-703.

Collaborations :

Programmes de recherche, GDR :

Contact :

Principales publications récentes :

Permanents :

Doctorants :

Contexte et objectifs :

L’activité de cette thématique est centrée sur l’étude du transport de sédiments ou de polluants dans des écoulements naturels. En fonction de la nature des écoulements, sont étudiés des écoulements fermés (écoulements dans des formations géologiques présentant une double porosité, fractures et matrices poreuses) et des écoulements ouverts (écoulements dans des rivières, des fleuves et des estuaires).

Thème 1 : Écoulements hétérogène et densitaire

A. Beaudoin, S. Huberson, A. Dartois (soutenance le 14 décembre 2016)

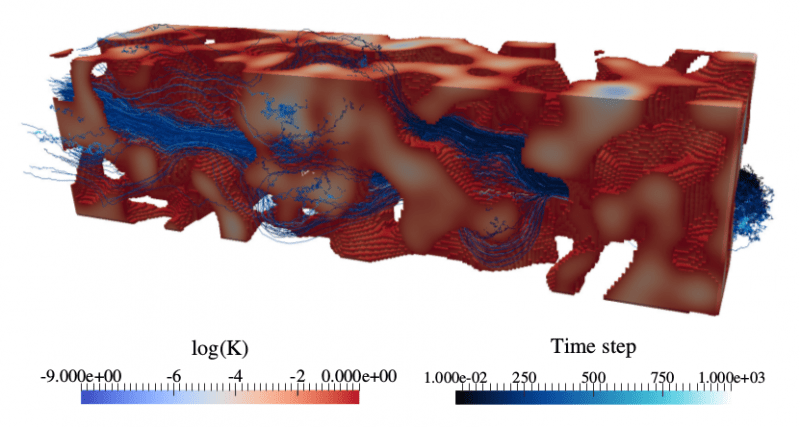

Cette première action est l'étude du transport de particules dans des formations géologiques hétérogènes. Cette action concerne deux enjeux environnementaux majeurs, la préservation des ressources en eau souterraine (25% des ressources mondiales en eau potable sont issues d’aquifères) et l’évaluation de sûreté des projets de stockage de déchets dans des formations géologiques. Nous développons un outil de simulation numérique permettant la gestion et la réhabilitation des aquifères. L'hétérogénéité des formations géologiques provoque des chemins d’écoulement préférentiels. La dispersion de polluants est conditionnée par ces distributions irrégulières de l'écoulement. Pour prendre en compte la connaissance imparfaite des caractéristiques géologiques et l’hétérogénéité naturelle, nous nous appuyons sur une méthode non intrusive de quantification des incertitudes, dite de Monte Carlo. Cette approche stochastique consiste à lancer des simulations numériques générant aléatoirement les propriétés physiques du milieu, calculant le champ d'écoulement dans des grands domaines et résolvant le transport de particules sur des temps longs. A partir de ces simulations, il est possible de quantifier les lois de transport c'est à dire de déterminer les macro-dispersions en fonction de l'hétérogénéité du milieu poreux et des mécanismes de transport comme la dispersion locale et la diffusion moléculaire.

Trajectoires des particules dans un milieu poreux 3D hétérogène.

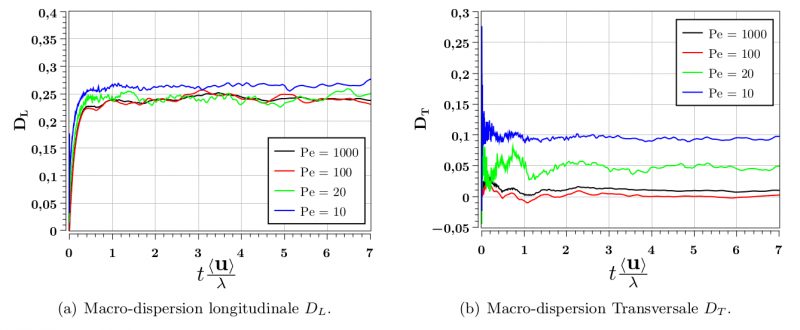

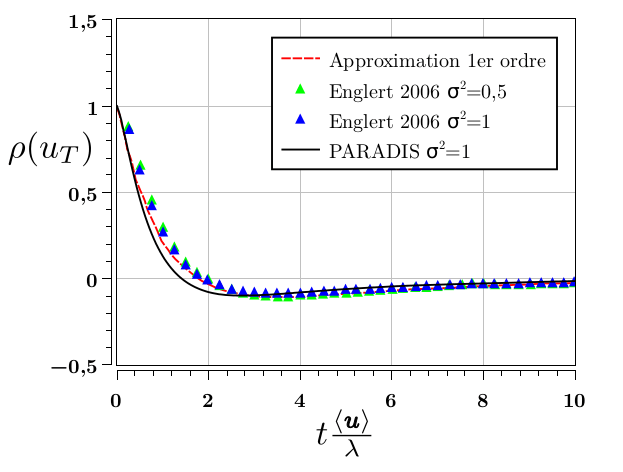

A l'aide du logiciel PARADIS (PARAllel DISpersion) qui s'appuie sur le calcul intensif à haute performance et les nombreuses librairies parallèles existantes (MPICH, FFTW, HYPRE, ...), nous avons pu quantifier les effets de l'hétérogénéité des formations géologiques et de la diffusion moléculaire sur les macro-dispersions en 3D. La macro-dispersion longitudinale garde une tendance exponentielle avec l'ajout de la diffusion moléculaire. La diffusion moléculaire induit une réduction de la macro-dispersion longitudinale alors qu'elle induit une augmentation de la macro-dispersion transversale. Transversalement, on suit une loi quadratique qui est la somme des effets de la diffusion moléculaire et de l'hétérogénéité du milieu poreux.

Evolution temporelle des macro-dispersions, longitudinale et transversales pour différentes valeurs du nombre de Péclet avec une même hétérogénéité du milieu poreux 3D.

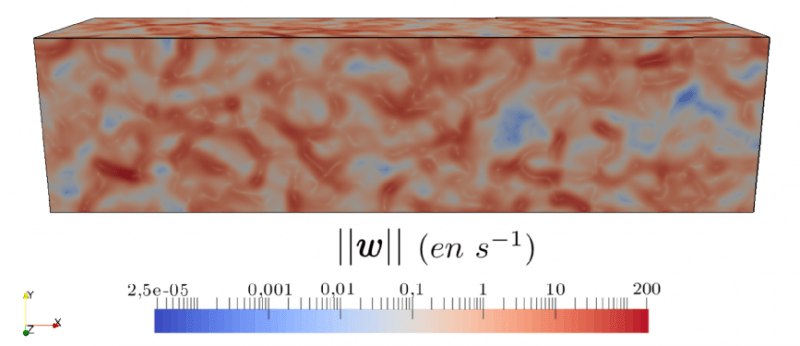

En mettant en place une chaîne de production basée sur PARADIS (logiciel permettant d'estimer en autre les macro-dispersions), MATLAB (outil permettant de gérer la base de données générée par PARADIS), Paraview (logiciel permettant de visualiser les propriétés du milieu poreux ainsi que les trajectoires des particules) et Méta-modèle (algorithme permettant de quantifier les lois de transport), nous avons pu comprendre les mécanismes hydrauliques responsables des macro-dispersions et l'effet de la diffusion moléculaire sur l'échantillonnage des vitesses lagrangiennes.

Magnitude de la vorticité pour un milieu poreux 3D très fortement hétérogène.

Fonction de corrélation de la composante transversale de la vitesse lagrangienne.

Cette action a été financée à deux reprises par des projets ANR, ANR-07-CIS07-004 intitulé Modélisation et Calcul Intensif pour la Simulation d’Aquifères (2008-2012) et ANR-12-MONU-0012-04 intitulé Hydrogéologie Hétérogène avec un Modèle Numérique Original, Optimisé et Orienté Objet (2013-2017). Dans les deux projets ANR, on retrouve le même partenariat de quatre équipes et d’un Observatoire de Recherche Environnementale (ORE): l’équipe SAGE d’INRIA à Rennes, qui coordonne le travail; l’UMR Géosciences du CNRS à l’Université de Rennes1; l’UMR Institut Camille Jourdan du CNRS à l’Université de Lyon1; l’axe HydÉE de l'Institut Pprime; l’OREH+ est géré par Géosciences à Rennes1.

Thème 2 : Mascaret

A. Beaudoin, D. Calluaud, S. Huberson, S. Jarny, L. Thomas, Y. Satria Putra (doctorant), Y. Hussein (docteur en 2016)

Point de vue numérique

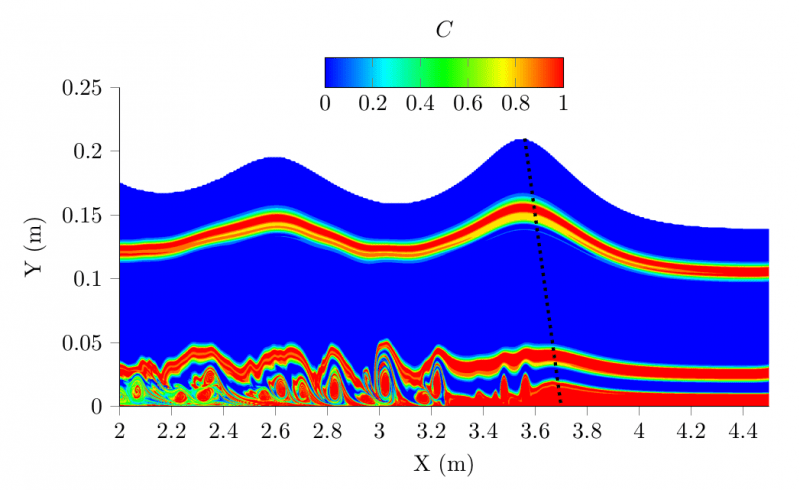

Nous nous intéressons au transport de sédiments dans un écoulement généré par une onde de mascaret. Cet écoulement se rencontre sous certaines conditions dans les estuaires et résulte de l’opposition entre le courant du cours d’eau et le courant de la marée montante. Par sa nature turbulente, le mascaret génère un important brassage de l'eau provoquant une remise en suspension de sédiments. Cette action a pour objectif d'affiner la compréhension de ce phénomène (sensibilités aux modifications bathymétriques ou hydrodynamiques) et les conséquences environnementaux.

Pour atteindre cet objectif, nous construisons un code de calcul permettant de simuler le transport de particules fines en suspension dans des écoulements 3D turbulents à surface libre. Le transport sédimentaire est simulé par une méthode particulaire dans laquelle les sédiments transportés sont représentés par un ensemble de particules numériques. L'écoulement turbulent résulte de l’application d’un modèle numérique ou d’un champ de vitesses mesurées. Nous utilisons le logiciel OPENFOAM pour générer les écoulements numériques. Le couplage des deux modèles, transport et écoulement, est réalisé en utilisant une technique de particules-maillage. Le couplage impose de prendre en compte la turbulence dans la méthode particulaire. Dans l'équation de transport, le terme de dispersion est modélisé à l’aide du concept de vitesse de dispersion dans lequel la dispersion est caractérisée par un tenseur relié aux caractéristiques de la turbulence de façon théorique en utilisant l’un des modèles classiques. Le modèle de transport est également adapté au problème spécifique du transport de sédiments par un écoulement. La convection des particules ne se fait pas exactement à la vitesse de l’écoulement porteur pour deux raisons principales: la vitesse de sédimentation due à la gravité, et le glissement des particules qui n’ont pas la même masse que l’eau, et dont l’accélération diffère localement de celle de l’écoulement.

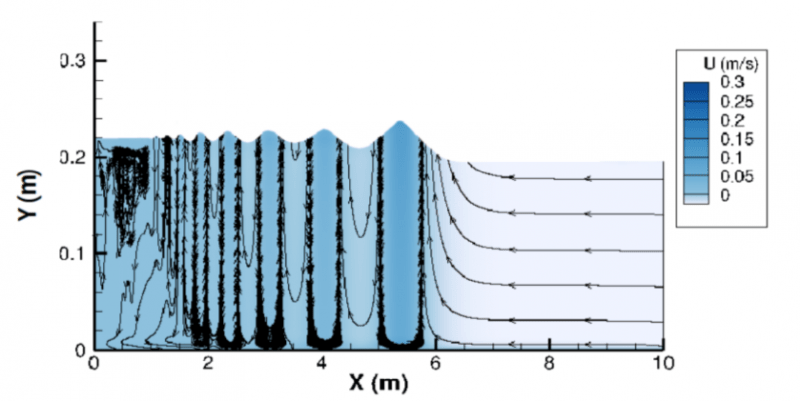

Exemple de mascaret simulé par le logiciel OPENFOAM en utilisant une fermeture de porte.

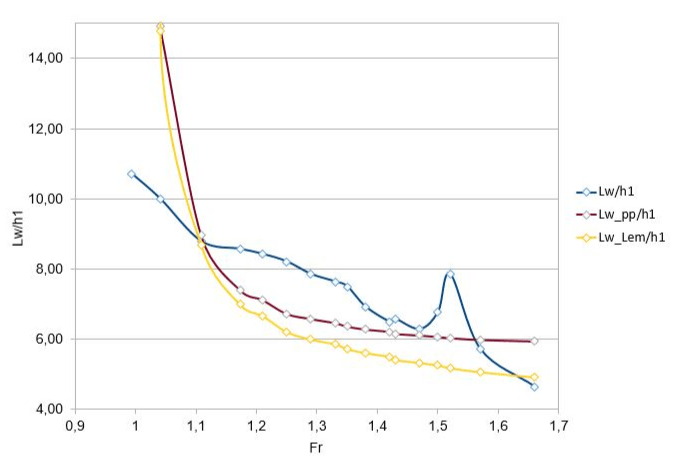

Paramètre caractérisant la surface libre Lw/h1 en fonction du nombre de Froude Fr (bleu: OPENFOAM, jaune: théorie de Lemoine et rouge: théorie de Lemoine simplifiée).

Paramètre caractérisant la surface libre Lw/h1 en fonction du nombre de Froude Fr (bleu: OPENFOAM, jaune: théorie de Lemoine et rouge: théorie de Lemoine simplifiée).

Vue globale des différentes nappes injectées dans un mascaret ondulant.

Cette action a pu démarrer par un projet ANR (ANR-2010-BLAN-0911), intitulé « Etude hydro-sédimentaire des mascarets par mesure in situ, études physiques de laboratoires et simulations numériques » (2010-2014). Suite à la thèse d'Adrien Berchet, soutenue le 1 octobre 2014 et financée par l'ANR, Y. Satria Putra, doctorant financé par l'ambassade de France en Indonésie, participe au développement de cette action.

Point de vue expérimental

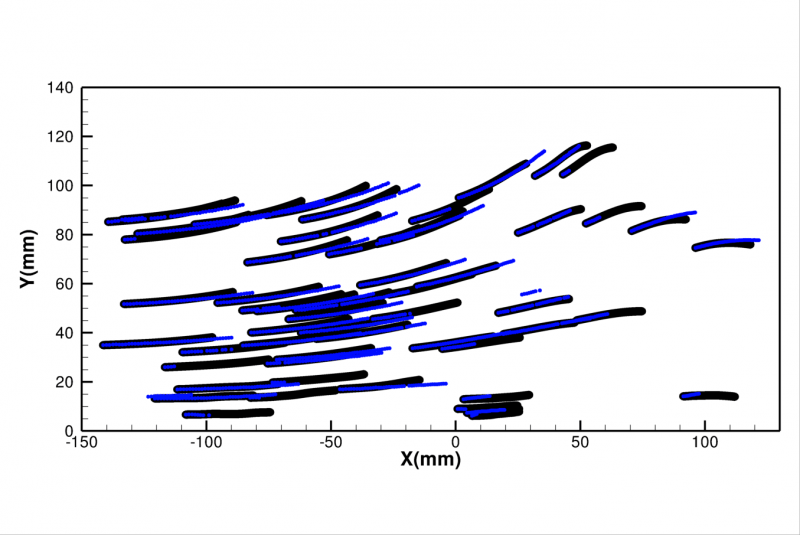

D'un point de vue expérimental, des mesures couplées entre vitesse de particules solides et SPIV pour le champ de vitesse du fluide, ont été réalisées pour voir la faisabilité de la technique. Il a été montré que dans les configurations de mascaret étudiées, les particules solides (PMMA de diamètre 200 microns) suivent bien l'écoulement.

Comparaison entre les trajectoires de particules solides (diamètre 200 microns et densité 1,2) en bleu et les trajectoires des particules fluides (obtenues par intégration) en noir, dans un écoulement de type mascaret.

Une autre approche pour étudier le transport dans un écoulement de mascaret est d'étudier la stabilité des trajectoires des particules (fluides ou solides). Un outil assez classique pour mesurer la divergence de ces trajectoires est le FTLE (Exposant de Lyapounov à Temps Fini). Cela permet de mettre en avant l’épaississement de la couche-limite au passage du mascaret ainsi que la naissances d’instabilités sous la surface libre et qui vont envahir sous forme de bouffées turbulentes la zone d’écoulement stable.

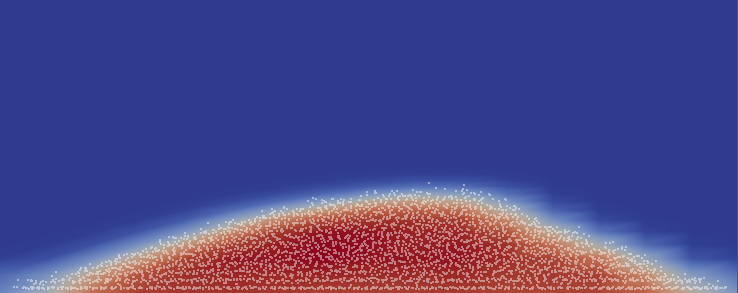

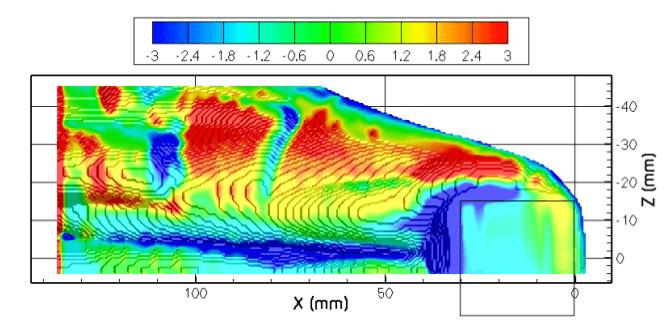

Champ de FTLE pour un mascaret déferlant (Fr=1,55). Les zones bleues représentent des zones de l'écoulement pour lesquelles les trajectoires des particules fluides sont stables. Les zones rouges représentent des zones où les trajectoires de particules sont instables.

Références:

L. Thomas, W. Reichl, Y. Devaux, L. David, Experimental sediment transport in a tidal bore generated in a flume, Conference: 4th IAHR Europe Congress, At Liege, Belgium, July 2016, Volume: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change

Thème 3 : Dunes et rides

D. Calluaud, G. Pineau, L. Thomas, Y. Devaux (doctorant)

L'interaction entre un lit de particules et un écoulement cisaillé présente un intérêt tant dans le domaine industriel que dans le domaine environnemental. Dans le domaine industriel, ce phénomène intervient, en particulier, dans le transport de matériaux granulaires dans les industries pharmaceutiques, l’agro-alimentaire et les phénomènes de pollution. Dans le domaine environnemental, cette interaction domine le transport de particules sédimentaires dans les rivières ou en milieux côtiers et estuariens. Ce transport donne souvent lieu à la formation de structures sédimentaires comme les rides et les dunes qui jouent un rôle déterminant dans le mouvement des sédiments.

Une des questions au cœur de ces écoulements est liée aux mécanismes d'interaction entre les particules et l'écoulement. Ce couplage est engendré au niveau de l’écoulement moyen, de la forme et la composition de la dune mais aussi au niveau de la macro turbulence et des structures tourbillonnaires instationnaires générées par la présence même des formes morphologiques. Les mécanismes qui régissent, d’une part, la déformation et la migration d’une dune solitaire et, d’autre part, la dynamique tourbillonnaire générée par la présence d’une dune et son impact sur le transport de sédiment sont encore mal connus.

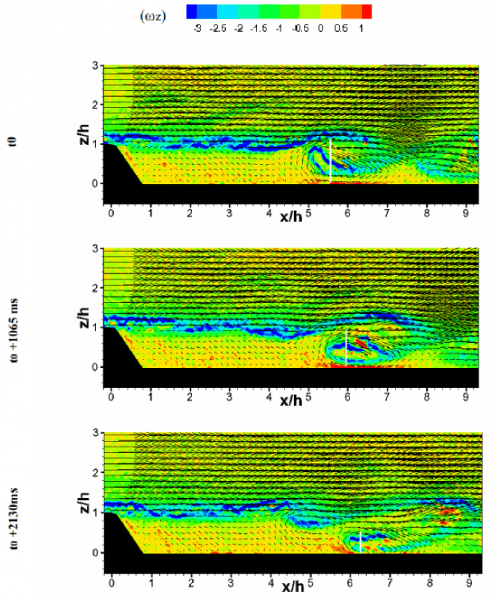

La finalité de ce travail de thèse qui a été mené par Souria Hamidouche a été d’appréhender les différents mécanismes et processus hydrodynamiques générés par la présence de la dune et qui sont susceptibles d’influencer son évolution morphodynamique. A partir de techniques de mesure optiques globales type PIV (Particle Image Velocimetry), de ses évolutions (PIV stéréoscopique, tomographie) et d’outils d’analyses de données instationnaires, la topologie et la dynamique de l’écoulement généré au-dessus d’une ride fixe sont détaillées afin de pouvoir identifier les effets de la vorticité sur le transport et la migration de la dune.

Champs de vitesse et de vorticité instantanées de l'écoulement à l'aval d'une ride fixe.

Ce travail se poursuit dans le cadre de la thèse de Yann Devaux. L'objectif est d'étudier expérimentalement la réceptivité d’un lit sédimentaire non-cohésif, initialement plat, composé de billes de verre, à des perturbations hydrodynamiques. Le lit sédimentaire est placé dans le canal hydro-sédimentaire de l'Institut P', où il subit une perturbation par le passage d'un tourbillon unique, à axe vertical ou horizontal. La déformation engendrée initialise alors le mouvement de certaines particules, et génère dunes et rides. Différentes conditions de turbulence de l'écoulement de base seront étudiées, ainsi que diverses caractéristiques du tourbillon (éloignement du lit sédimentaire, sens de rotation…). Des méthodes optiques comme la PIV (Particle Image Velocimetry) ou la PTV (Particle Tracking Velocimetry) permettront d'étudier conjointement la structure de l'écoulement et la mise en transport des sédiments. Une approche numérique CFD-DEM basée sur le logiciel OpenFOAM viendra compléter cette étude.

Visualisation expérimentale de dunes formées sur le lit sédimentaire.

Simulation numérique d'une dune à l'aide d'une technique couplée CFD-DEM.

Thème 4 : Érosion de sédiments cohésifs

S. Jarny, A. Texier, Z. Tarhini (docteur en 2016)

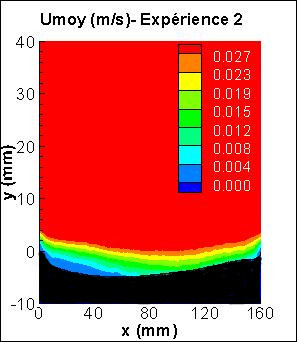

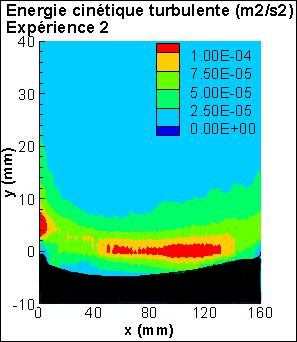

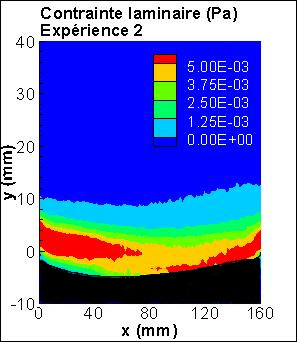

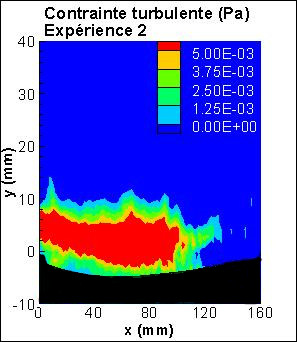

Les problèmes associés au transport sédimentaire sont l’une des préoccupations majeures de notre société, tant d’un point de vue environnemental qu’économique. Nous disposons de peu d’informations sur la dynamique locale des phénomènes d’érosion et plus particulièrement pour les sédiments cohésifs. Dans cette étude, nous nous focalisons sur les phénomènes locaux agissant à l’interface eau-sédiment. Tout d’abord, un sédiment modèle transparent est réalisé en nous basant sur les propriétés rhéologiques des sédiments naturels. Pour cela, différents mélanges, à base de laponite et de carboxy-méthyl-cellulose, sont testés en faisant varier la concentration et le mode de fabrication. Les protocoles de mesures sont alors établis et une loi d’évolution des propriétés en fonction de la concentration en sédiment est déterminée. Puis, la qualification de la veine hydraulique de l’étude, sans présence de sédiment, est réalisée par des mesures optiques PIV. L’obtention des champs de vitesse moyens et instantanés nous a permis de calculer l’énergie cinétique turbulente ainsi que les contraintes laminaires et turbulentes agissant sur le fond. Enfin, des mesures similaires sont effectuées dans le canal en présence de sédiment pour des cas où le sédiment est entraîné ou non par les forces hydrodynamiques. L’accès à l’énergie cinétique turbulente ainsi qu’aux contraintes laminaires et turbulentes hydrodynamiques permet de comprendre les phénomènes locaux étant à l’origine de l’érosion. Les contraintes à l’interface sont comparées à celles obtenues dans le sédiment via la loi rhéologique mettant en évidence la présence d’une contrainte de cisaillement critique liée aux propriétés du sédiment.

Visualisation de l'érosion du sédiment soumis à l'action d'un écoulement d'eau.

Erosion d’un sédiment modèle cohésif. Champs de vitesse moyenne, d’énergie cinétique turbulente, de contraintes laminaire et turbulente au-dessus d’un sédiment modèle cohésif.

Thème 5 : Mélange et structures cohérentes

L. Thomas, F. Pons, M. Ba, Y. Hussein (docteur en 2016), A. Berchet (docteur en 2014)

Les études sur le mélange ont commencé par l'étude du jet en écoulement transverse. C'est un écoulement avec une configuration géométrique simple, qui est un bon exemple d'écoulement ouvert organisé. L'étude du mélange de fluide entre deux écoulement est donc parfaitement illustré ici. Ce problème est complexe à étudier de part son caractère tridimensionnel instationnaire.

L'étude du mélange a été entreprise d'un point de vue expérimental, en utilisant des moyens métrologiques puissants (PLIF, SPIV, VLIF, tomo-PIV), pour essayer de relier des caractéristiques eulériennes de l'écoulement (structures tourbillonnaires, étirement local, entraînement) à des grandeurs lagrangiennes (lacunarité, fragmentation de l'interface).

L'influence du forçage du jet, par une injection sinusoïdale, sur l'évolution du mélange, a également fait l'objet d'études spécifiques.

Jet en écoulement transverse pulsé à 0,25Hz (Re=500, R=1): champ de concentration mesuré par PLIF simultanée dans deux plans orthogonaux.

L'entrainement dans ces écoulements ouverts a pu être étudié également grâce a des mesures volumiques couplées (VLIF/PIV3D à balayage). L'enveloppe du jet a pu être extraite des mesures de concentration, et les flux de matière qui traversent cette enveloppe ont pu être calculés. Le flux de matière entrant par le dessous du jet a pu être quantifié.

Flux moyen de volume de fluide de l'écoulement transverse, traversant l'enveloppe du jet. Les flux sont exprimés en mm3/s. La couleur rouge désigne des flux sortant, et le bleu, les flux entrant.

D'autres résultats ont été obtenus au cours de la thèse de Y. Hussein, qui a validé une méthode de calcul des FTLE (Exposants de Lyapunov à Temps Fini) par une méthode basée sur les moments géométriques. Ces exposants sont utiles notamment pour caractériser la stabilité des trajectoires de particules. De façon plus générale, les structures cohérentes lagrangiennes font l'objet d'une attention particulière mais vont encore nécessiter des développements importants de méthodes numériques pour les extraire.

Références:

A. Berchet, L. Thomas, P. Braud L., David, L., Instantaneous volumic concentration and velocity measurements of a jet in crossflow for the evaluation of the entrainment, Experiments in Fluids, 2013, vol 52(12), (http://dx.doi.org/10.1007/s00348-013-1608-1)

R. Vernet, L. Thomas, L. David, Analysis and reconstruction of a pulsed jet in crossflow by multi-plane snapshot POD, Experiments in Fluids, 2009, vol 47(4), (http://dx.doi.org/10.1007/s00348-009-0730-6)

Y. Hussein, Analyse de champs de vitesse par FTLE à partir de la méthode des moments : validation théorique et expérimentale (http://www.theses.fr/2016ESMA0009)

Permanents :

Doctorants :

Contexte et objectifs :

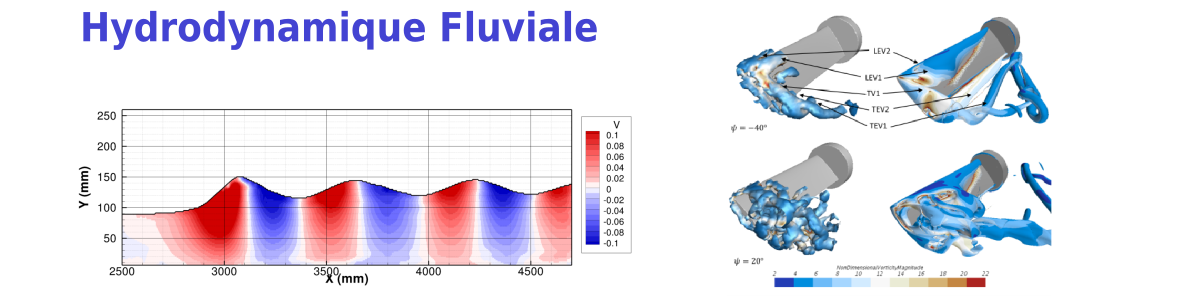

Forte de l’expérience des chercheurs pour l’étude des écoulements instationnaires, la partie hydrodynamique est basée sur 3 thèmes : deux concernent directement les écoulements à surface libre et des applications aux écoulements environnementaux, l'un concerne les sillages autour d’obstacles fixes ou en mouvement. Des approches croisées modélisation-simulation-expériences favorisent la compréhension des phénomènes fondamentaux ou plus appliqués.

Thème 1 : Hydrodynamique fluviale et ondes.

Thème 1.1 : Mascaret.

L. David, G. Rousseaux, L. Chatellier, L. Thomas, D. Calluaud

Dans le cadre d’un projet Blanc ANR (2010-2015), nous travaillons sur la génération et la propagation d’une onde de marée en laboratoire. Ce phénomène connu sous le nom de mascaret, en France, s’établit sous certaines conditions de marée et de courant de rivière. Cette étude a pour objectif général la description complète et fine des processus hydrodynamiques mis en jeu lors de la propagation du mascaret. En particulier, il s’agit d’étudier la structuration de l’écoulement en mettant l’accent sur l’analyse de la génération des structures tourbillonnaires. Une étude fine est en outre réalisée afin d’identifier les mécanismes responsables de la génération de la turbulence, l’interaction entre turbulence et surface libre, ainsi que l’interaction entre la turbulence et le fond. Une quantification des taux de vide est réalisée pour analyser finement l’entraînement de l’air lors du déferlement du mascaret pour mettre en évidence son rôle dans la génération de la turbulence. On s’attache en outre à étudier la sensibilité du mascaret à certains paramètres (rugosité du fond, conditions d’écoulement amont), ainsi qu’à étudier le transport sédimentaire.