Thème 1 : Hydrodynamique fluviale et ondes

Thème 1.2 : Impact sur les berges

Thème 1.3 : Résistance à l’avancement des bateaux

Thème 1.4 : Interaction ondes-courant

Thème 2.3 : Analyse comportementle du poisson

Thème 2.4 : Interactions fluide/structure pour l’écohydraulique

Thème 3 : Etudes des écoulements autour de profils en mouvement et récupération d’énergie

Thème 3.1 : Récupération d’énergie Eolienne, Hydrolienne, aile battante rigide Ecocinetic, Hydrocité

Forte de l’expérience des chercheurs pour l’étude des écoulements instationnaires, la partie hydrodynamique est basée sur 3 thèmes : deux concernent directement les écoulements à surface libre et des applications aux écoulements environnementaux, l’un concerne les sillages autour d’obstacles fixes ou en mouvement. Des approches croisées modélisation-simulation-expériences favorisent la compréhension des phénomènes fondamentaux ou plus appliqués.

Thème 1 : Hydrodynamique fluviale et ondes.

L. David, G. Rousseaux, L. Chatellier, L. Thomas, D. Calluaud

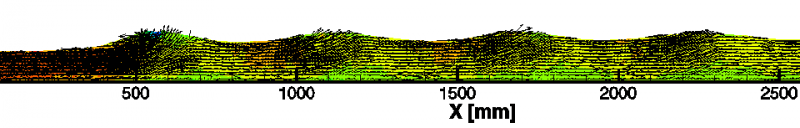

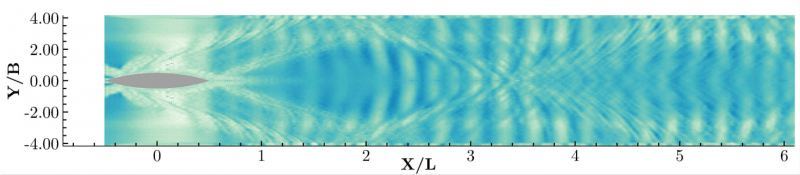

Dans le cadre d’un projet Blanc ANR (2010-2015), nous travaillons sur la génération et la propagation d’une onde de marée en laboratoire. Ce phénomène connu sous le nom de mascaret, en France, s’établit sous certaines conditions de marée et de courant de rivière. Cette étude a pour objectif général la description complète et fine des processus hydrodynamiques mis en jeu lors de la propagation du mascaret. En particulier, il s’agit d’étudier la structuration de l’écoulement en mettant l’accent sur l’analyse de la génération des structures tourbillonnaires. Une étude fine est en outre réalisée afin d’identifier les mécanismes responsables de la génération de la turbulence, l’interaction entre turbulence et surface libre, ainsi que l’interaction entre la turbulence et le fond. Une quantification des taux de vide est réalisée pour analyser finement l’entraînement de l’air lors du déferlement du mascaret pour mettre en évidence son rôle dans la génération de la turbulence. On s’attache en outre à étudier la sensibilité du mascaret à certains paramètres (rugosité du fond, conditions d’écoulement amont), ainsi qu’à étudier le transport sédimentaire.

|

| Champ de vitesse d’un mascaret ondulant. |

Références:

L. David, L. Chatellier, D. Calluaud, Y. J. Jeon, G. Rousseaux, L. Thomas, 2014: TR-PIV measurements in open channel flow for the analysis of undular tidal bores. 17th International Symposium on Applications of Laser Techniques to Fluid Mechanic, Lisbon

G. Rousseaux, J.M. Mougenot, L. Chatellier, L. David and D. Calluaud, 2016: A novel method to generate tidal bores in the laboratory. European Journal of Fluid Mechanics. Volume 55, Part 1, pp 31-38 http://dx.doi.org/10.1016/j.euromechflu.2015.08.00

Thème 1.2 : Impact sur les berges.

G. Gomit (Docteur en 2013, Prix AFVL 2014), D. Calluaud, L. Chatellier, G. Rousseaux, L. David

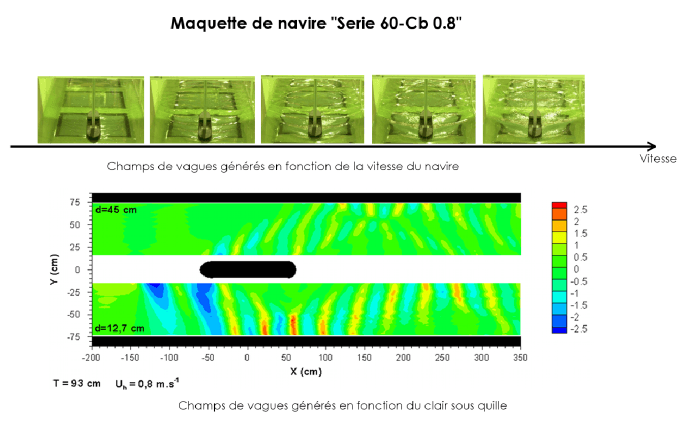

La hauteur de la vague générée par les embarcations est causée par différents facteurs notamment, la vitesse, la distance de la rive, la profondeur de l’eau. L’objectif de l’étude est d’identifier les principaux facteurs de déstructuration des berges. La hauteur de la vague est un des éléments les plus importants dans l’érosion des rives. Afin d’appréhender cette problématique, il est indispensable d’analyser les processus responsables de l’érosion des berges par les ondes de batillage. Par des mesures de hauteurs de la surface libre, de vitesse et de pressions sur les berges, une étude expérimentale, menée au sein du bassin des carènes de l’Institut Pprime, permet d’étudier les mécanismes de développement des ondes de batillage et les forces qu’elles génèrent sur les berges pour des caractéristiques de navires définies, des conditions hydrodynamiques, et de la morphologie des berges et du chenal. Cette étude, menée lors du travail de thèse de Guillaume Gomit, a pour finalité d’apporter une caractérisation fine des évolutions spatiales et temporelles des ondes générées et des courants induits en navigation fluviale. Par des mesures couplées des vagues et des vitesses de l’écoulement, nous avons accès à une description fine des ondes liées à la navigation et de leurs impacts sur les berges, en fonction de paramètre propre à leurs évolutions dans des fleuves, rivières et canaux.

|

| Champs de vagues générées par un navire tracté en bassin des carènes. |

Références:

G. Gomit, L. Chatellier, D. Calluaud, L. David, 2013: Free surface measurement by stereo-refraction. Experiments in Fluids, 54-1540, 11 pages. http://dx.doi.org/10.1007/s00348-013-1540-4

G. Gomit, G. Rousseaux, L. Chatellier, D. Calluaud, L. David, 2014 : Spectral representations of deep water wakes: Bernoulli versus Kelvin. Physics of Fluid, Vol. 26, 122101 (11 pages). http://dx.doi.org/10.1063/1.4902415

G. Gomit, L. Chatellier, D. Calluaud, L. David, R. Boucheron, D. Frechou, O. Perelman, C. Hubert, 2015: Large scale free surface measurement for the analysis of ship waves in a towing tank. Experiments in Fluid, Vol. 56-10, 13 pages. http://dx.doi.org/10.1007/s00348-015-2054-z

Thème 1.3 : Résistance à l’avancement des bateaux

C. Caplier (Docteur en 2015), G. Rousseaux, D. Calluaud, L. David

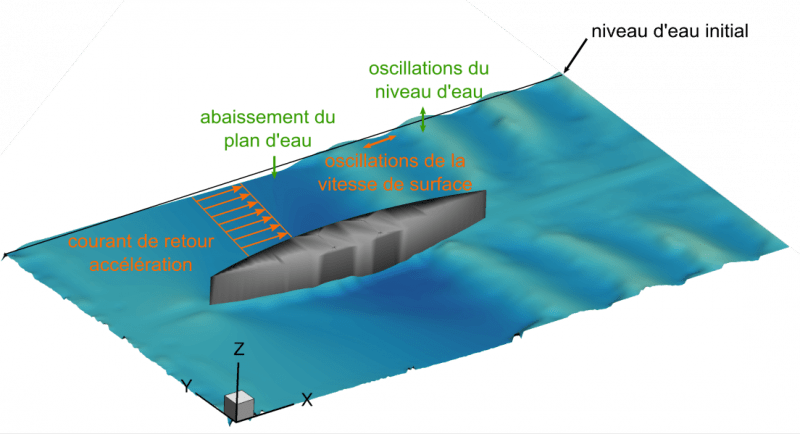

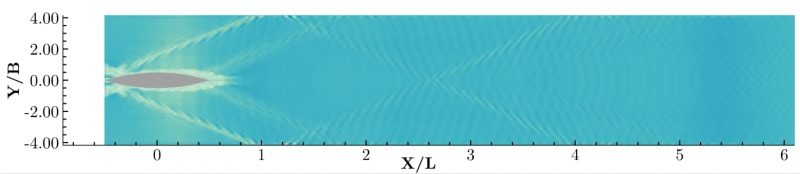

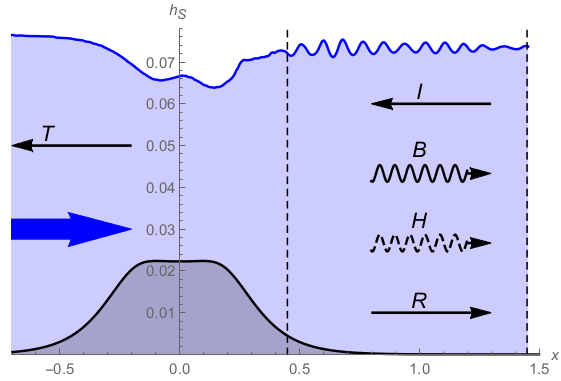

Ce travail s’est poursuivi dans le cadre de la thèse de Clément Caplier soutenue en décembre 2015, pour étudier expérimentalement des effets de confinement de la voie d’eau et de courant sur les sillages et la résistance à l’avancement des navires a été menée dans le laboratoire. Deux formes de carènes génériques et représentatives de navires maritimes et fluviaux ont fait l’objet de mesures dans le bassin des carènes de l’Institut Pprime dans différentes configurations bathymétriques. Les méthodes de mesure de déformée de surface libre par moyens optiques stéréoscopiques mises en place pour l’étude ont permis de caractériser finement les sillages générés par les carènes. L’étendue spatiale et la résolution des mesures optiques a permis de mener une analyse fine du sillage dans l’espace spectral, afin de le décomposer en une composante hydrodynamique dans le champ proche de la carène et une composante ondulatoire dans le champ lointain. Les résultats obtenus dans une configuration de voie d’eau profonde ont mis en évidence la non-linéarité des sillages. Les résultats obtenus dans une configuration de voie d’eau peu profonde ont mis en avant une modification de la forme des sillages et une répartition différente de l’énergie entre les différents systèmes de vagues. L’influence de la forme et de la vitesse des navires sur l’amplitude de la réponse hydrodynamique et du courant de retour a été étudiée. Des mesures en présence de contre-courant ont montré une augmentation de l’amplitude des vagues du sillage et un élargissement de la zone de réflexion au niveau des parois du canal. Des mesures de forces de traînée avec un dynamomètre ont donné accès aux courbes de résistance dans chaque configuration et ont permis d’établir le lien entre l’augmentation de la résistance à l’avancement en eau peu profonde et l’augmentation de l’amplitude et de la longueur d’onde des ondes transverses. Ces mesures sont comparées aux différentes théories.

|

| Représentation 3D d’un sillage généré dans une configuration de voie d’eau peu profonde dans le bassin des carènes et mesuré avec la méthode de mesure par stéréo-corrélation. Interprétation des effets du confinement sur les propriétés hydraulique et ondulatoire du sillage. |

|

|

| Sillages générés dans une configuration de voie d’eau peu profonde dans le bassin des carènes et mesurés avec la méthode de mesure par stéréo-réfraction. Haut : eau calme, bas : contre-courant, pour une même vitesse d’avancée du navire. |

L’influence du contre-courant se caractérise par une augmentation de la longueur d’onde et de l’amplitude des ondes transverses et un allongement de la zone de batillage au niveau de la paroi du canal.

Références:

C. Caplier, G. Rousseaux, D. Calluaud et L. David, « Energy distribution in shallow water ship wakes from a spectral analysis of the wave field », Physics of Fluids, 28, 107104 (2016).

C. Caplier, G. Rousseaux, D. Calluaud et L. David, « The effects of river counter-currents on ship wakes : an experimental approach », Proceedings of the SHF-AICPN conference « Hydrodynamics and simulation applied to inland waterway and port approaches », Meudon, France (2015).

C. Caplier, G. Rousseaux, D. Calluaud et L. David, « An experimental study of the effects of finite water depth and lateral confinement on ships wake and drag », Proceedings of the 36th IAHR World Congress, The Hague, Netherlands (2015). Lien vers la thèse : http://www.theses.fr/s166168

Thème 1.4 : Interaction ondes-courant

L. P. Euvé (Doctorant), G. Rousseaux

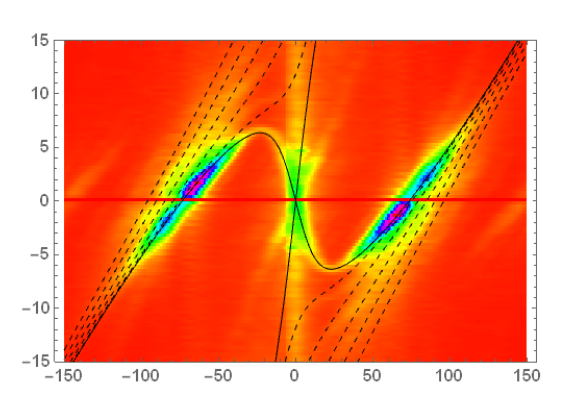

Nous considérons ici des ondes de surface sur un contre-courant stationnaire inhomogène, dans un canal hydraulique afin de tester l’effet Hawking analogue en hydrodynamique: quand une onde se propage dans un milieu en contre-courant stationnaire, des horizons analogues apparaissent aux points où la vitesse du courant atteint celle de l’onde, cette dernière est bloquée et convertie vers d’autres branches de la relation de dispersion. A basse fréquence, cela donne lieu à une amplification de mode impliquant une onde à énergie négative qui est à l’origine de l’effet Hawking en astrophysique.

|

|

| Schématisation des interactions houle-courant. Racine carrée du spectre de puissance des fluctuations de surface libre superposée à la relation de dispersion des vagues (ligne continue noire ; les courbes en pointillés noirs correspondent aux modes transverses du canal). | |

Références:

L.-P. Euvé, F. Michel, R. Parentani, T.G. Philbin, G. Rousseaux, Observation of noise correlated by the Hawking effect in a water tank., Physical Review Letters 117, 121301, septembre 2016

Philippe Maïssa, Germain Rousseaux and Yury Stepanyants. Wave blocking phenomenon of surface waves on a shear flow with constant vorticity., Physics of Fluids, Volume 28, Issue 3, p. 032102, March 2016.

Cédric Peloquin, Léo-Paul Euvé, Thomas Philbin and Germain Rousseaux. Analogue Wormholes and Black Hole LASER Effect in Hydrodynamics., Physical Review D, Volume 93, Issue 08, 084032-1/12, April 2016.

Ce travail sur l’écohydraulique s’inscrit comme une suite logique d’une Equipe de Recherche en Technologie créée en 2004. L’objectif est d’améliorer les écoulements au droit des ouvrages pour favoriser la migration des espèces et le transit sédimentaire. Ce travail financé par différents financeurs publics (ONEMA) ou privés se poursuit aujourd’hui dans le cadre d’un projet H2020 FITHydro sur la restauration hydraulique des cours d’eau.

Thème 2.1 : Passes à poissons.

A. Ballu (Doctorant), D. Calluaud, G. Pineau, A. Texier, L. David

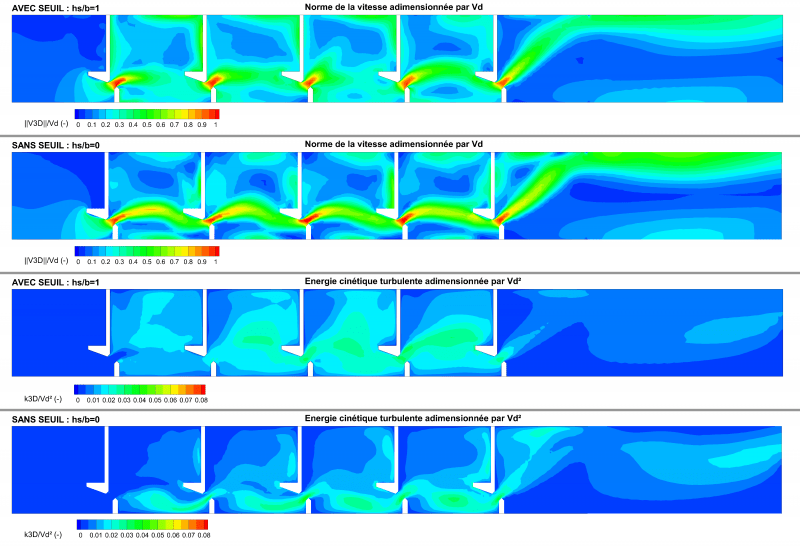

L’étude des écoulements turbulents dans les dispositifs hydrauliques de montaison a permis l’estimation et la comparaison des grandeurs turbulentes moyennes et instantanées, l’évaluation des échelles turbulentes spatiales et temporelles et des tailles et dynamiques des structures cohérentes et des tourbillons. Pour améliorer la restauration de la continuité écologique des cours d’eau, l’écoulement turbulent généré au sein des passes à poissons à fentes verticales est modifié par l’ajout d’obstacles (seuils, cylindres, formes géométriques, rugosités) au sein des bassins. On cherche ainsi à augmenter l’efficacité en terme de franchissement par les poissons qui utilisent les instabilités spatiales et temporelles de l’écoulement pour se déplacer en réduisant certaines grandeurs cibles. Ce travail d’optimisation se fait principalement de façon numérique et est ensuité validé par des mesures en laboratoire ou sur le terrain.

|

| Comparaison des écoulements dans une passe à poisson avec et sans seuil. |

Références:

D. Calluaud G. Pineau, A. Texier, L. David, 2014: Modification of vertical slot fishway flow by cylinder adjunction. Journal of Hydraulic Research, Vol 52, Issue 5, pp 614-629. http://dx.doi.org/10.1080/00221686.2014.906000

Ballu, A., Pineau, G., Calluaud, D., and David, L. (2015). «Experimental study of the influence of sills on vertical slot fishway flow.» Proc., 36th International Association for Hydro-Environment Engineering and Research, The Hague, Netherland.

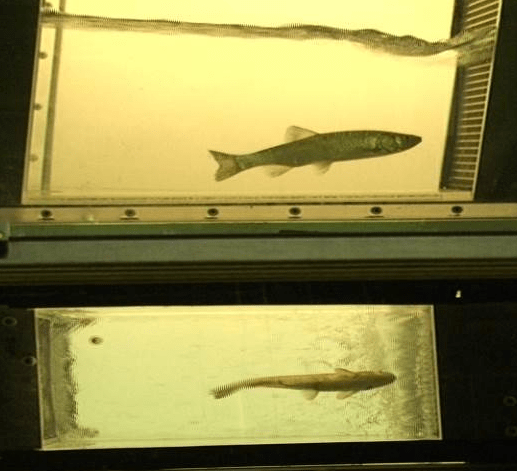

S. Raynal (Docteur en 2013, Prix Valembois de la SHF), L. Chatellier, L. David

L’axe HydÉE, en collaboration avec le Pôle EcoHydraulique de l’ONEMA, le FEDER, la Région Poitou-Charentes, l’ADEME, la CNR, la SHEM, France HYDRO-Electricité et EDF, étudie différents types de grille, similaires à celles présentes dans les canaux d’amenée vers les centrales hydroélectriques. Ces travaux de recherche s’appuient sur des approches expérimentales combinées à des modélisations numériques. Les grilles sont installées dans des configurations classique ou ichtyocompatible (grille avec plus d’angle, espace entre barreaux plus réduit,…) et l’influence des paramètres de la grille (inclinaison par rapport à l’horizontale, orientation par rapport à la direction de l’écoulement, espacement libre entre barreaux, forme du barreau, colmatage de la grille, position des exutoires …) sur la perte d’énergie due à la grille et la répartition des vitesses autour de celle-ci est alors déterminée. Les pertes de charge dues au plan de grille sont calculées grâce aux mesures de hauteur d’eau et de débit alors que la distribution des vitesses à l’amont et à l’aval de la grille est quantifiée à l’aide d’une sonde ADV (Vélocimétrie Acoustique à effet Doppler) ou d’un système PIV (Vélocimétrie laser par Image de Particules). Des lois empiriques permettent alors d’estimer les pertes de charge en tenant compte de l’ensemble des éléments composant la grille.

|

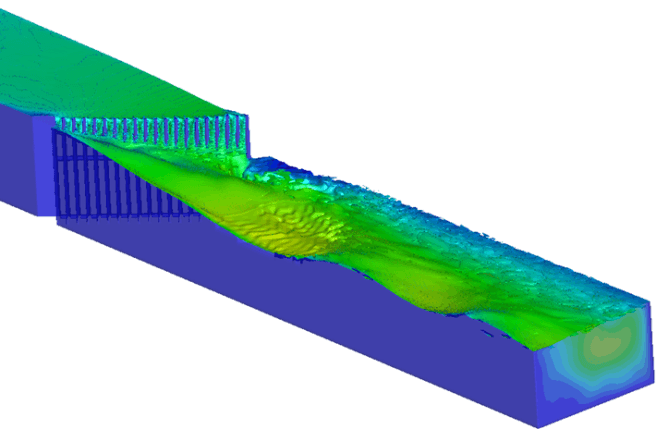

| Simulation RANS, tridimensionnelle et à surface libre de l’écoulement au travers une grille. |

Références:

S. Raynal, D. Courret, L. Châtellier, M. Larinier, L. David, 2013 : An experimental study on fish-friendly trashracks- Part 1: Inclined trashracks. Journal of Hydraulic Research, 51:1, 56-66. http://dx.doi.org/10.1080/00221686.2012.753646

S. Raynal, L. Châtellier, D. Courret, M. Larinier, L. David, 2013 : An experimental study on fish-friendly trashracks – Part 2: Angled trashracks. Journal of Hydraulic Research, 51:1, 67-75. http://dx.doi.org/10.1080/00221686.2012.753647

S. Raynal, L. Châtellier, D. Courret, M. Larinier, L. David, 2014: Streamwise bars in angled trashracks for fish protection at water intakes. Journal of Hydraulic Research, Volume 52, Issue 3, pp 426-431. http://dx.doi.org/10.1080/00221686.2013.879540

Thème 2.3 : Analyse comportementale du poisson.

D. Calluaud, G. Pineau, L. David

Le comportement des poissons à travers ces instabilités est également analysé au sein d’un canal générant différentes échelles de turbulence. Cette étude permet de quantifier la capacité de nage et de déplacement des espèces en fonction des tailles et énergie des structures cohérentes générées. Ce travail fait l’objet d’une collaboration forte avec l’Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques et les biologistes pour modéliser la nage aux différentes allures de plusieurs espèces de poisson.

|

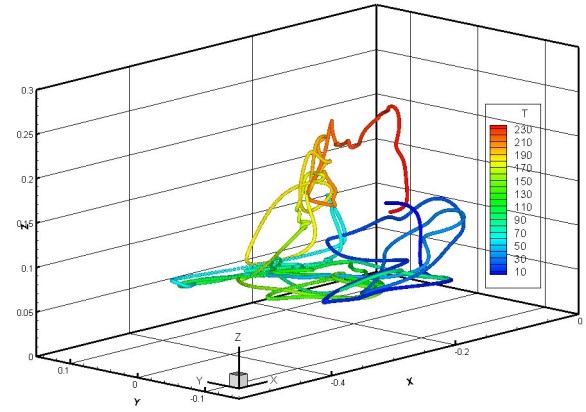

|

| A gauche, trajectoire d’un poisson. A droite, visualisation d’un poisson. | |

Thème 2.4 : Interactions fluide/structure pour l’écohydraulique.

A. Ballu (Doctorant) L. David, G. Pineau, D. Calluaud

Afin de dissiper l’énergie cinétique turbulente dans les canaux, des structures souples sont placées en quinconce au sein de l’écoulement. Celles-ci interagissent entre elles, laissant apparaitre des paires de cylindre avec des excitations auto-entretenues, avec comme conséquences des modifications de l’écoulement variables en fonction de la submersion des structures. Les paramètres géométriques, les paramètres structurels, les régimes d’écoulement sont autant de conditions à faire varier pour établir des relations entre l’énergie cinétique turbulente, la vitesse locale et les structures cohérentes générées.

|

| Structures souples en interaction avec un écoulement. |

Thème 3: Etudes des écoulements autour de profils en mouvement et récupération d’énergie.

Thème 3.1 : Outils développés Kalman, Pression (assimilation, couplage vitesse-vorticité, bases polynomiales) et forces.

R . Leroux (Doctorant en 2012), L. Chatellier, L. Thomas, A. Beaudoin, S. Huberson, F. Pons, G. Acher ( Doctorant), VT ; Nguyen (Doctorant), B. Tremblais (XLIM), L. David

La modélisation et l’analyse des écoulements instationnaires reposent sur la bonne compréhension et une description fine des phénomènes physiques qu’ils mettent en jeu. La dynamique de ces écoulements est riche et met en jeu de nombreux degrés de liberté qu’il n’est pas toujours possible de mesurer ou de simuler. Une approche possible consiste à remplacer les équations de la mécanique des fluides par des systèmes dynamiques plus simples afin de diminuer la complexité des problèmes abordés et à coupler avec du filtrage de Kalman afin de tenir compte des observations. En particulier, ce type d’approche a la vertu de ne pas faire intervenir de paramètre d’ajustement artificiel tout en autorisant l’injection de données d’observations sans contrainte sur leur nature ou leur distribution temporelle. Ce travail a été mené dans le cadre de la thèse de Romain LEROUX et du projet Européen FP7/AFDAR.

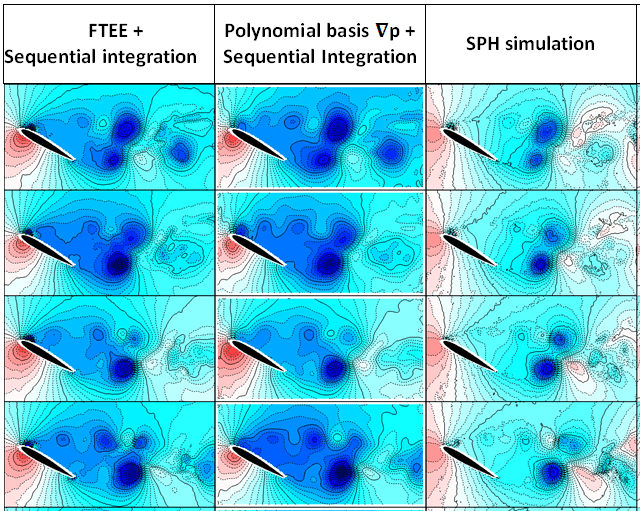

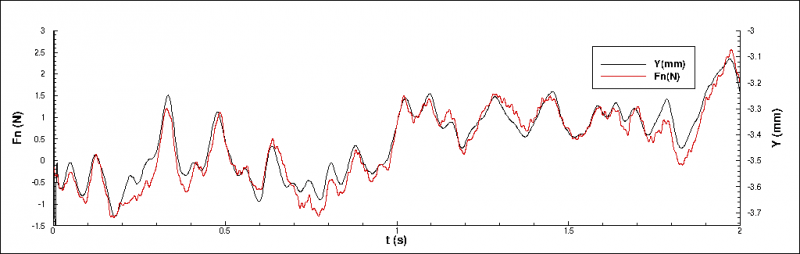

Dans le cadre du projet Européen FP7/NIOPLEX, nous avons cherché à estimer les champs de pression et les efforts instationnaires à partir de mesures optiques. Différentes approches basées sur l’assimilation de données dans un code numérique, la projection des champs de vitesse sur une base orthogonale ou la résolution d’une équation de Poisson par une méthode intégrale aux frontières ont pu être comparées. L’ensemble de ces données permet de mieux comprendre les couplages et les sollicitations sur les obstacles. Enfin depuis peu, nous couplons les mesures hydrodynamiques avec les mesures de déformation du solide. Ces outils seront indispensables pour analyser en détails les couplages entre le fluide et les structures déformables. Ces derniers développements s’intègrent dans le cadre d’une ANR EVAPOR de 2016 à 2018.

|

|

Comparaison de champs de pression calculés à partir des champs de vitesse par trois méthodes. |

|

| Evolution temporelle du signal de déplacement vertical du profil et de la composante verticale des efforts. |

Références:

R. Leroux, L. Chatellier, L. David, 2014: Bayesian inference applied to spatio-temporal reconstruction of flows around a NACA0012 airfoil. Experiments in Fluids, 55:4, 1699 (19 pages). http://dx.doi.org/10.1007/s00348-014-1699-3

R. Leroux, L. Chatellier, L. David, 2015: Maximum likelihood estimation of missing data applied to flow reconstruction around NACA profiles. Fluid Dynamics Research, Vol.47, n°5, 23 pp. http://dx.doi.org/10.1088/0169-5983/47/5/051406

L. David, Y.J. Jeon, L. Chatellier, V. T. Nguyen, F. Pons, A. Beaudoin, S. Huberson, B. Tremblais, 2016. Pressure evaluation from PIV measurements by several approaches. Workshop on CFD Processing Techniques for Particle Image and -Tracking Velocimetry. Lisbon, Portugal, July 3, 2016.

YJ. Jeon, L. Chatellier, A. Beaudoin, L. David, 2015: Least-square reconstruction of instantaneous pressure field around a body based on a directly acquired material acceleration in time-resolved PIV. 11th International Symposium on Particle Image Velocimetry-PIV15. Santa Barbara, California, September 14-16, 2015.

Thème 3.2 : Récupération d’énergie Eolienne, Hydrolienne, aile battante rigide Ecocinetic, Hydrocité.

JMR Gorle (Docteur en 2015), L. Beaudet (Docteur en 2014), L. Chatellier, F Pons, M. Ba, S. Huberson, C. Sicot (ATAC)

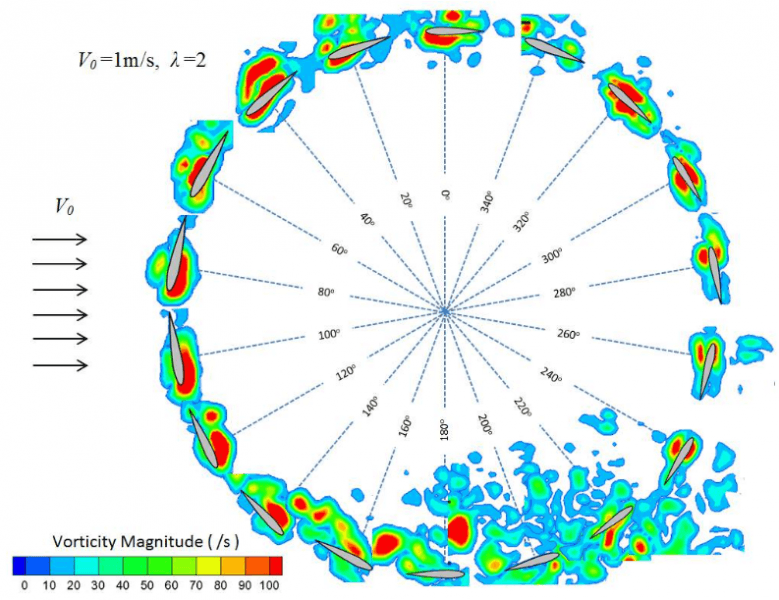

Les éoliennes et hydroliennes à axe vertical Darrieus avec des pales fixes montées en H ont fait l’objet de nombreuses études aérodynamiques et hydrodynamiques montrant l’importance du sillage dans le calcul des efforts sur les pales. Les efforts sont en effet directement liés à la circulation autour des profils, qui elle-même dépend de deux variables périodiques : l’angle d’attaque et la norme de la vitesse apparente sur les pales. Ces études montrent qu’il est difficile de concilier rendement optimal et respect du milieu aquatique. En effet, le principal inconvénient des hydroliennes réside dans la formation de structures instationnaires dues au mouvement des pales. Des tourbillons sont advectés dans l’écoulement et peuvent interagir avec d’autres pales, ce qui conduit à une baisse de rendement.

|

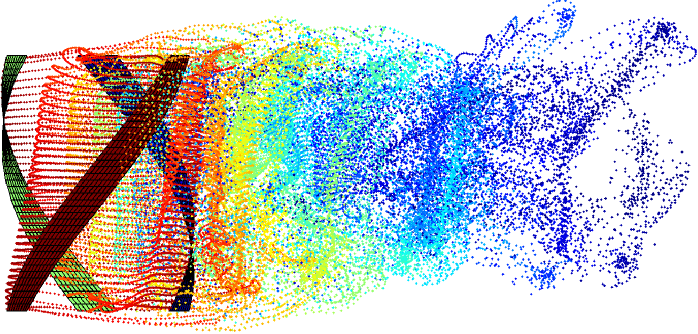

| Mesure par PIV de l’écoulement à travers une hydrolienne Darrieus en H à 4 pales: reconstitution du champ de vorticité autour d’une pale au cours d’une rotation complète. |

Pour limiter ce phénomène, les hydroliennes fonctionnent à des vitesses de rotation élevées, ce qui a pour conséquence de réduire le couple sur l’arbre. Les vitesses de rotation importantes empêchent de plus le passage de la faune aquatique, et sont à l’origine d’un effet d’aspiration des sédiments.

L’axe HydÉE développe une hydrolienne capable de fonctionner à des vitesses de rotation réduites tout en contrôlant ses lâchers tourbillonnaires dans le but de maximiser le couple produit et de minimiser ses nuisances sur l’environnement.

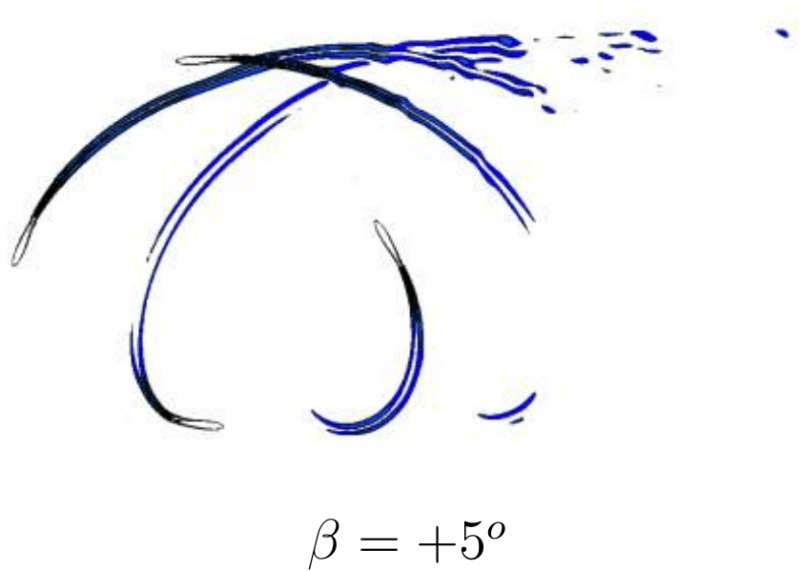

L’axe HydÉE a travaillé sur des éoliennes à partir de méthodes particulaires de type SPH dans le cadre d’une CIFRE avec la société NOVEOL et développe aujourd’hui une hydrolienne capable de fonctionner à des vitesses de rotation réduites tout en contrôlant ses lâchers tourbillonnaires dans le but de maximiser le couple produit et de minimiser ses nuisances sur l’environnement. Ces travaux ont permis de déterminer une famille de lois de commande de l’incidence des pales permettant d’éviter la création de tourbillons dans l’écoulement sous l’hypothèse de fluide parfait. Ces lois ont été appliquées en fluide réel de manière à déterminer les gammes de paramètres en permettant l’exploitation dans le contexte de la récupération d’énergie. En particulier, le phénomène de décrochage dynamique est évité grâce afin de bénéficier d’un fonctionnement propulsif sur une plage étendue, grâce à la définition d’une incidence dynamique respectant la condition de conservation de la circulation. L’association de lois de commandes complémentaires permet alors d’augmenter le rendement de l’hydrolienne et d’autoriser les lâchers tourbillonnaires résiduels en des points imposés et à des intensités déterministes.

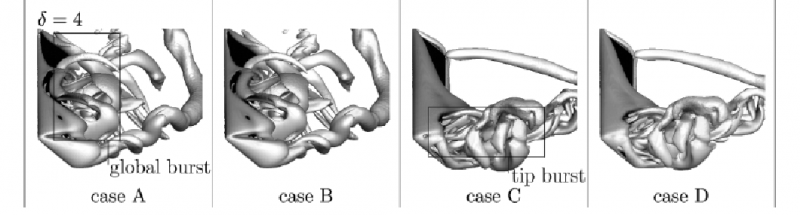

|

|

| Champ de vorticité obtenu par simulation numérique de l’écoulement à travers un hydroliennes Darrieus à pales pilotés. Gauche: point de fonctionnement à incidence dynamique constante sans lâchers tourbillonnaires. Droite: Point de fonctionnement à rendement optimal et lâchers tourbillonnaires périphériques, avec transition entre deux incidences dynamiques. | |

|

| Simulation d’une éolienne à axe vertical par méthode particulaire 3D. |

Références:

J. Gorle, L. Chatellier, F. Pons & M. Ba, 2016 : Flow and performance analysis of H-Darrieus hydroturbine in a confined flow: A computational and experimental study. Journal of Fluids and Structures, 66:382-402

J. M. R. Gorle, 2015 : Development of Circulation Controlled Blade Pitching Laws for Low-Velocity Darrieus Turbine. Thèse de l’Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechnique soutenue le 18 Novembre 2015

J. M. R. Gorle, L. Chatellier, F. Pons & M. Ba, 2015 : Critical Analysis of the Effectiveness of Blade Pitching for Vertical Axis Water Turbine. 11th European Wave and Tidal Energy Conference Series (EWTEC), Nantes, September 6-11

Laurent DAVID – Young Jin JEON (PostDoc) – Thibaut TRONCHIN (Docteur en 2013) Thierry JARDIN (ISAE-SUPAERO) – Alain FARCY (ATAC)

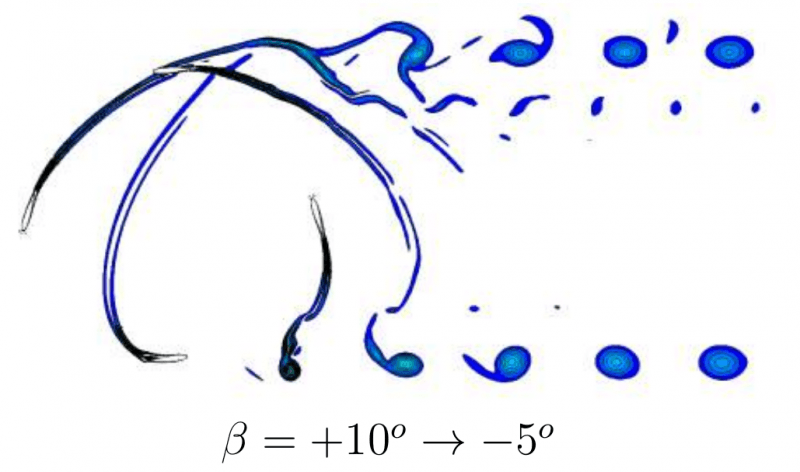

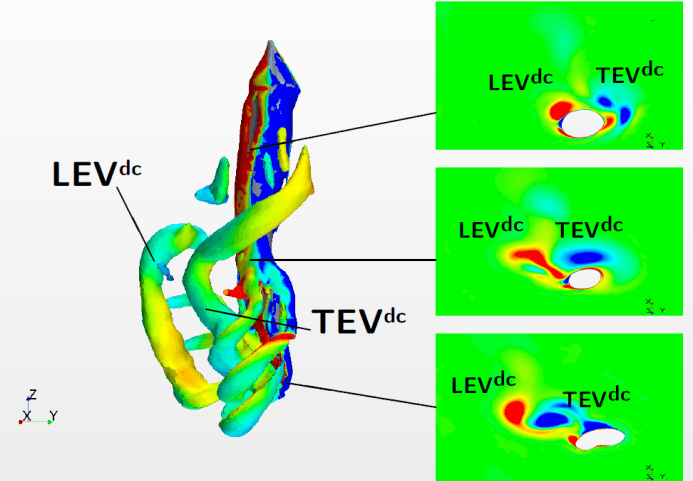

Le vol battu, inspiré du monde du vivant, est caractérisé par un mouvement périodique de battement et tangage de l’aile induisant une dynamique tourbillonnaire complexe, fortement non-linéaire, et instationnaire. Les structures tourbillonnaires générées dans le sillage d’un tel écoulement impliquent des modifications des champs de pression et vitesse environnants, influençant de cette manière la génération d’efforts sur le profil. L’objectif de ce travail initialement mené en collaboration avec Alain FARCY (axe ATAC) repose sur la compréhension du mode d’apparition et d’évolution des structures tourbillonnaires caractéristiques de tels écoulements, et de la génération d’efforts y étant associé. Des approches numérique et expérimentale sont mises en œuvre afin d’obtenir une caractérisation de l’écoulement généré autour de profils NACA 0012 en mouvement de vol battu (en translation dans l’axe orthogonal à leur envergure, ou en révolution autour de leur emplanture, couplé à une rotation autour de l’axe de l’envergure du profil) à un nombre de Reynolds 1000. Différentes cinématiques sont comparées pour obtenir la meilleure efficacité de sustentation. Après des études sur des profils rigides, les cinématiques de l’aile sont maintenant appliquées à des ailes plus ou moins souples, ce qui tend à modifier les interactions entre le fluide et l’aile. Ce programme a eu le soutien d’un programme Européen FP7 Nioplex (http://nioplex.eu/).

|

| Critère Q d’une aile en révolution pour un déplacement de 4 corde tenant compte ou pas des effets centrifuges et de Coriolis. |

Références:

T. Jardin, A. Farcy, L. David, 2012: Three-dimensional effects in hovering flapping flight. Journal of fluid mechanics, vol 702, pp 102-125. http://dx.doi.org/10.1017/jfm.2012.163

T. Jardin, L. David, 2014: Spanwise gradients in flow speed help stabilize leading-edge vortices on revolving wings. Physical Review E Vol 90, Issue 1, 013011, (5 pages). http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.90.013011

T. Jardin, L. David, 2015: Coriolis effects enhance lift on revolving wings. Phys. Rev. E 91, Issue 3, 031001(R), (4 pages). http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.91.031001

Mathias SAMSON (Docteur en 2016), Anthony BERNARD, Laurent DAVID, Tony MONNET (ROBIOSS), Patrick LACOUTURE (ROBIOSS)

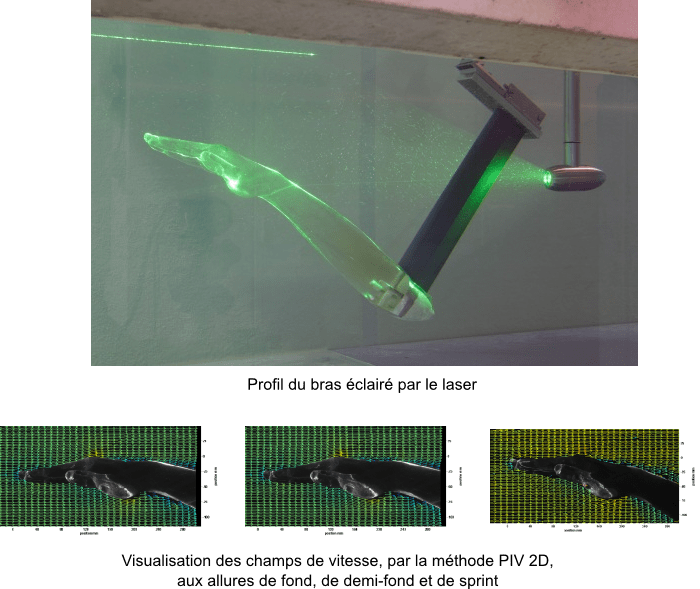

En natation de compétition, les forces propulsives proviennent de l’écoulement généré par les déplacements des bras et des jambes. Les principaux axes d’investigation de ce thème de recherche s’attachent à déterminer les liens entre les paramètres cinématiques de nage (vitesse, accélération et orientation de la main, et angles d’attaque et de sweepback, Samson et al., 2015) et les mécanismes propulsifs. Pour cela, un système opto-électronique d’analyse cinématique permet de mesurer avec une grande précision ces paramètres sur des nageurs experts (Monnet et al., 2014). Par ailleurs, l’écoulement généré par le trajet des bras est simulé par résolution numérique des équations de Navier-Stokes, par la méthode des volumes finis. Une modélisation statistique instationnaire de la turbulence, et une méthode de maillage mobile sont utilisées (Samson et al., 2014). Les structures tourbillonnaires de l’écoulement, les champs de vitesse et de pression ainsi que les efforts hydrodynamiques résultants sont les éléments principaux d’analyse.

|

|

| A gauche, mesure d’un champ de vitesse instationnaire autour d’une maquette de bras de nageur. A droite, structures cohérentes autour du bras d’un nageur, obtenu par simulation numérique. | |

Il apparaît que les forces propulsives dépendent fortement de l’évolution spatio-temporelle des structures tourbillonnaires et, en conséquence, de la cinématique de la main et de l’avant-bras. Ces travaux s’effectuent en collaboration avec l’axe ROBIOSS (D3), l’Université des Sciences appliquées d’Amsterdam, ainsi que la Fédération Française de Natation.

Références:

Samson M., Monnet T., Bernard A., Lacouture P., David L. (2014). Unsteady Computational Fluid Dynamics In Front Crawl Swimming, Poster session, XIIth International Symposium on Biomechanics and Medicine in Swimming, CANBERRA, 29 avril-3 mai.

Monnet T., Samson M., Bernard A., David L., Lacouture P. (2014). Measurement of three dimensional hand kinematics during swimming with a motion capture system: a feasibility study. Sports Engineering, 17(3), 171-181.

Samson M., Monnet T., Bernard A., Lacouture P., David L. (2015). Kinematic hand parameters in front crawl at different paces of swimming, Journal of Biomechanics, 48(14), 3743-3750.